シャプラニールは2006年から、バングラデシュ・ダッカにて「家事使用人」として働く少女への支援事業を行っています。2025年度からは、農村部で活動を始めます。本記事では、少女たちが働きに出させられる背景や実態をより深く知るための事前調査についてお伝えします。

文:バングラデシュ事務所長 内山智子

「勉強をしたい、友達と遊びたい」

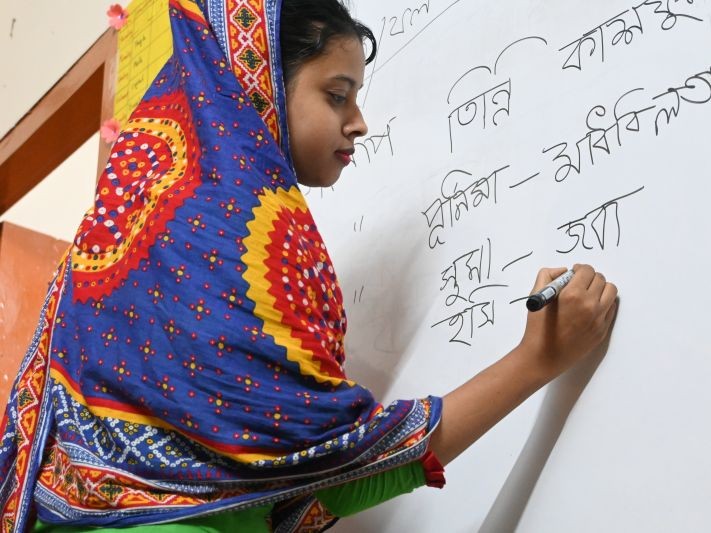

子どもたちの当たり前を支援センターで実現

シャプラニールは、パートナーNGOのASD(Action for Social Development)と協働で、ダッカ市内で2カ所の支援センターを運営しています。2025年3月時点で43人の少女が通っています。村から一人で送り出され住み込みで働く子(フルタイム)が11人、村から家族でダッカのスラムに移住し数時間もしくは週に数日働く子(パートタイム)が32人です。センターでは、基礎教育と保健衛生、歌や踊りなど学びと、少女が「子ども」に戻れる居場所を提供しています。一人ひとりの家族状況や雇い主の情報なども把握し、少女たちの成長を見守っています。

村では学校に行かせてもらえず、センターに来て初めて文字を学ぶ少女もいます。近くの学校からの協力と雇用主・保護者への働きかけにより、43人のうち10人が学校に編入することができ、仕事の傍ら学校にも通っています。センターで友人と笑顔で過ごすようになった少女たちの変化を目の当たりにすると、活動の意義、成果を感じることができます。

なぜ働く少女の数は減らないのか?

ところが、活動から約20年経った今もセンターの活動は不要とはならず、次々と新しい少女が村からやってきます。多くの少女たちは18歳前後になると親が決めた相手との結婚のため出身の村に戻されます。そして使用人を失った雇い主は、また新たな「家事使用人の少女」を村から連れてきます。つまり同じ境遇に置かれる少女の総数は減ることはありません。

このことから、センター運営や啓発活動に加え、家事使用人が生み出されないように農村部で活動する必要があると考え、子どもを送り出す背後にある社会の根本的な課題を明確にするための調査を2024年9月から12月にかけて実施しました。調査では、まず、家事使用人として働いていた、もしくは現在働いている少女9名を対象に、働きに出された当時のことについて丁寧に聞き取りを行いました。次に、住み込みで働きセンターに通う少女の多くの出身地域であるマイメンシン県とネットロコナ県にある3カ所の村で、娘を働きに出している家庭の親、地域住民、地域行政、学校関係者にも話を聞きました。

調査から見えてきたこと

近年のバングラデシュにおける経済成長と物質的豊かさという社会の変化に対し、変わらぬジェンダー差別や昔からの習慣や規範という歪みが、少女の家事使用人という児童労働を生んでいることが見えてきました。

1. 貧困と経済発展のはざまで

これらの地域の主な仕事は農業ですが、日雇い仕事は常にあるわけではなく、1日3食の食事もままならない家庭もあります。特に湿地帯であるネットロコナ県では一年の半分は水に浸かってしまいます。さらに、夫の病気やケガなどで家族は収入が断たれるとより脆弱な状況に陥ります。そのような家庭の困窮を知った隣人やブローカーが「娘をダッカで働かせればよい」と親に仕事を紹介することで、少女が働きに出されてしまいます。

さらに、大きな問題は「ローン返済」です。日々の生活資金や結婚持参金(※)のためにNGOからローンを借り、その返済のため別のNGOからローンを借りるという多重債務に陥っています。急速な経済発展をするバングラデシュでは、10年前はとても貧しかった村でも、家を立派にしたい、家電が欲しい、といった物質的な欲も高まり、無計画にローンを借り、その返済のために子どもを働きに出しています。

※結婚の際、女性から男性に金銭を払う風習。金銭以外の貴金属類、電化製品などが求められる場合もある。

2. 根強いジェンダー差別

きょうだいの中で娘は学校を辞めさせられ働きに出されるが、息子は親元で育てられることが多いです。特に農村部では、息子には将来親の面倒を見ることを期待して教育を受けさせるけれど、将来結婚して家を出ていく娘には教育は不要、という考え方がまだ根強く残っています。結果、女の子が家族のためにローン返済や貧困の責任を負わされているのです。

家事使用人として働いていた女性(23歳)のお話

ダッカでの生活への期待と現実

私はネットロコナ県の出身で、父と母、3姉妹5兄弟の10人家族です。父は背骨が悪く仕事ができず、母も身体が弱かったため、家族はいつもお腹が空いたまま眠らなければなりませんでした。私は5歳の時、叔母に連れられてダッカに来ました。「ダッカに行けば1日3食 食べられ良い生活ができる」という大きな期待とともに。

しかし実際は、毎日使用人として働かされ、夜は冷たい居間の床で眠らされました。16歳の時、雇用主がセンターに連れていってくれ、私は初めて文字の読み書きと計算を学びました。なにより、センターではかけがいのない友人ができました。今は雇用主の家を出て、パートタイムで使用人の仕事をしながら、友人と一緒に部屋を借りて暮らしています。

調査を終えて、今後の活動

児童労働根絶のためには、すでに働いている子どもに対する活動だけではなく、新たな児童労働を生み出さないために、教育やジェンダー格差といった基本的な社会課題への理解、意識啓発なども同時に必要です。2025年度は、ダッカでのセンター運営に加えて、農村部での親へ子どもの権利や児童労働の弊害を伝えること、学校関係者と連携して中退率を減らすこと、地方行政との連携により必要な社会福祉サービスにつなげるといった取り組みを通じて、村から児童労働が生み出されなくなるよう働きかけていきます。

※本記事は会報306号掲載の特集記事を再編集して掲載しています。

さらなる調査の詳細は、オピニオン誌「もうひとつの南の風」Vol.27(P8~)をご覧ください。