皆さん、こんにちは!支援者コミュニケーション部インターンの川島です。だんだんと寒くなり、厚手の上着がほしい日も出てくる時期になってきましたね。いかがお過ごしでしょうか。

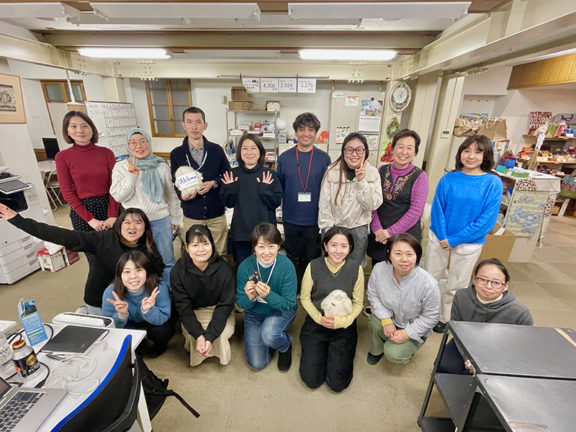

さて、先日10月25日(土)に、前バングラデシュ駐在員の内山による、「全国キャラバン2025」のキックオフ講演会「家事使用人の少女たち その10年を追う」を開催しました。

また、講演会に先立ち、ボランティアグループの一つ、「シャプラニール劇団」による特別企画【ほうきではなく、本をください】も実施しました。 この特別企画は、シャプラニール劇団とともに、バングラデシュの少女たちを取り巻く状況を劇を通して体験的に学び、感じ取っていただく参加型のワークショップです。

参加者の感想は、、、

・少女たちの現状を実際に体験にすることで、彼女たちに起きていることをより深く学ぶことができた。

・話の中で、とある少女が自分の賃金に関して雇用主と交渉している子がいたことに驚いた。

などなど、参加者の方々からは、驚いたという声を沢山いただきました。

おとなになると、劇に参加する機会がほとんどないと思うので、劇を通してバングラデシュの少女たちの現状をより深く理解していただけたのではないでしょうか?

内山職員による講演会パート開始!

さてさて、今回の「全国キャラバン2025」のテーマは、バングラデシュの”隠れた児童労働”とも呼ばれる、幼いころから他人の家で働かされている「家事使用人」の少女たち。支援センター通じて見られた少女たちの成長や、彼女たちが働かざるを得ない状況やその背景、バングラデシュ社会について、7年間の駐在を終えた内山職員が現場の声や様子を交えてお話しました。

少女たちの現状は…

・バングラデシュでは、子どもが家事使用人として働いていても”児童労働”であるという認識が低い

・首都ダッカの街は発展している一方で、家事使用人の問題は大きな改善は見えない

・5歳の頃からの働いている子どもがいる

・子どもを幼いときに働かせることに対しての親の認識不足がある

・政府が児童労働の調査をしているものの家事使用人として働く子どもは把握されておらず数値に入っていない=”見えない児童労働”といわれる理由

会場では、メモを取りながら話を聞いて下さる方や頷きながら真剣に聞いて下さる方が多くいらっしゃいました。皆さんが真剣に聞いてくださったので、質問コーナーでは多く質問をいただきました。

皆さんからの質問をご紹介

・バングラデシュには、日本のような生活保護みたいな制度はあるのか?

→貧国家庭に対して、1ヶ月いくらという給付金、市場より安い値段でお米と油を買うことができる。すべての人が利用できているわけではない。金額が少ない。

・日本で言われる”親ガチャ”のように、雇用主ガチャのようなものはあるのか?

→存在する。今まで親から可愛がってもらった経験がなかったり、酷い扱いを受けてきたから、親の元で暮らすよりかは、住み込みで働くと酷い扱いはされないからよいと考える子どももいる。

参加者からの感想

・スタッフの地道で根気強い日々の活動が少女たちの救いになっていると思った。

・家事使用人の状況(背景・原因・現状)が12年前とほとんど変わっていないことに心が痛んだ。

・これまでオンラインでシャプラニールのイベント&セミナーに参加してたが、対面参加はより伝わる、理解できるるなと思った。

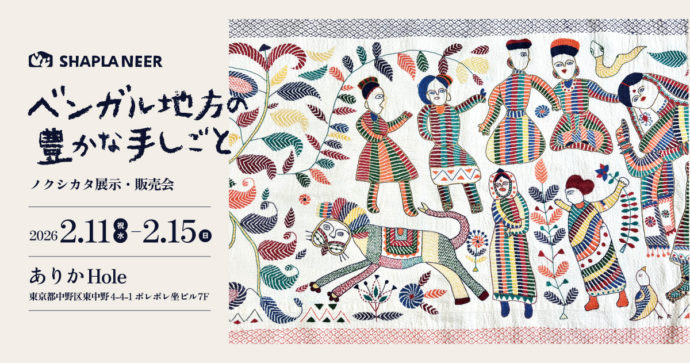

・(別会場で実施していたバングラデシュ刺しゅうの展示会にも行って)ノクシカタのアイテムもさまざま見られて嬉しかった。

さまざまなご感想、ありがとうございました!

まだまだ、札幌、兵庫、大阪、静岡、神奈川、そして大学でも講演は続きます。皆さんがお住まいの地域で開催される会がありましたら、ぜひご参加ください。 お申込みや各講演の詳細は「シャプラニール全国キャラバン2025」の特設サイトをご覧ください。

次の会場は仙台です!講演レポートはこちら

支援者コミュニケーション部 インターン 川島