こんにちは!シャプラニールが運営する多文化共生コミュニティスペース「マザリナ」からとびだし、大久保地域で開催したネパール人子育て世帯向けおしゃべり会「チョウタリ」の様子をお伝えします!

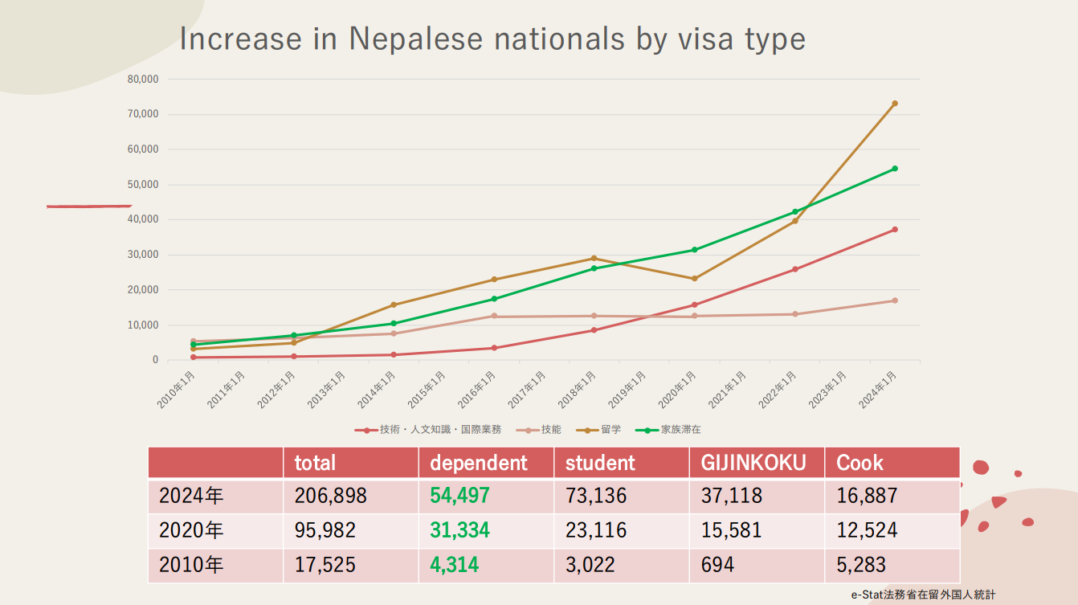

急増する外国ルーツの人々、在留資格

国内に在住するネパール人が2024年時点で約20万人に達しています。

在留資格だけで一概に全体像を語ることはできませんが、参考として2010年には約4300人だった家族滞在の在留資格を持つネパール人ですが、2024年には約54000人にまで増加しています。

このことから、就労のために日本に在住するネパール人の大幅な増加に伴い、今や家族滞在の人々が多くなってきたことがわかります。

シャプラニールが考える課題の一つは、子育てに必要なさまざまな情報が外国ルーツの方々にとって伝わりにくいことです。さらに、私たち自身も「実際に外国ルーツの子育て世帯が抱えている困難」に関してそれぞれの声を十分に拾えていないことです。

日本国内におけるネパール人子育て世帯に向けた働きかけを始動!

今年度はネパール人母子を主な対象として、「実際にどのようなことで困難を抱えているのか」ネパール人の人々のニーズをもとに生活の中で困っていることについてテーマを定めた勉強会のような場を設けることにしました。

活動名の由来「”Chautari”(チョウタリ)」

今回、この場づくりを進めていくにあたり、ネパール人のカマナさんにコーディネーターとして協力してもらいました。

企画内容を含め、どのような形だと多くの人に利用してもらいやすいか…と一緒に考えた結果、

この活動を「チョウタリ」と名付けました。

「チョウタリ」とはネパール語で、集落の中にある大きな木の下にある『休憩所』という意味があります。コミュニティの情報交換の場や社交の場として使われネパール人にとって、なじみ深いものです。

「チョウタリ」ネパールレストランにてオープン!

8月10日、新大久保のネパールレストラン「ソルマリ」にて、ついに第1回目おしゃべり会『チョウタリ』を開催しました!

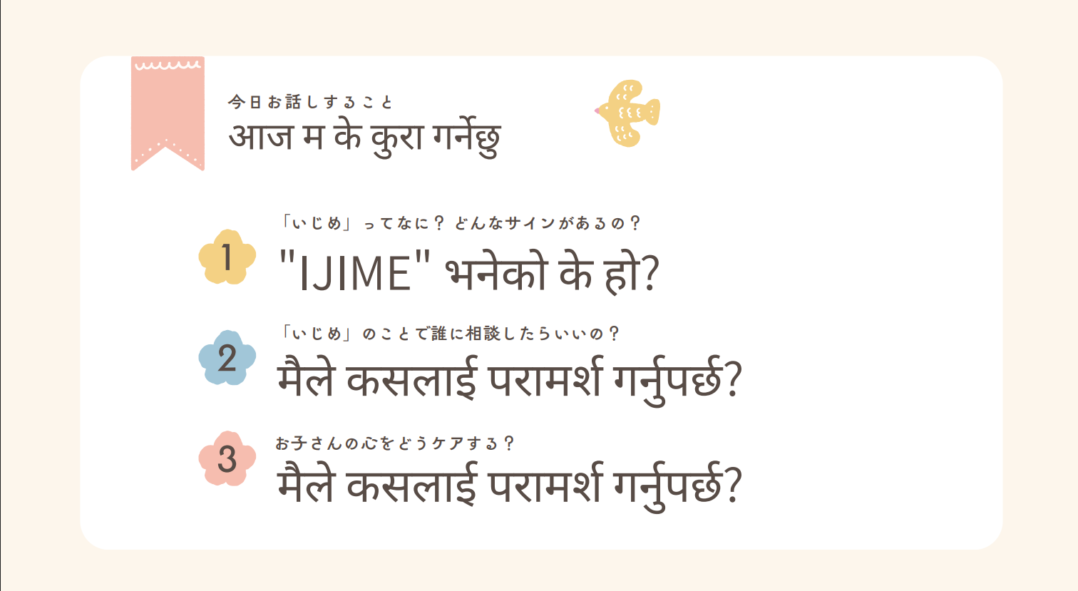

ネパールの子育て世帯の中では、小学校入学時に、インターナショナルスクールに通わせるか地域の公立学校に通わせるか悩む保護者が多くいます。そんな実際の悩みに対してどちらの学校がいいという提案ではなく、保護者に対して学校について考えるための情報を提供するのが必要なのではないかと考え、「日本の学校でいじめにあったら、保護者はどうすればいいのか」ということをメインテーマとし、話し合いました。

参加者を含むトークセッションの中では、実際に子どもが学校になじめない保護者の経験共有がありました。

公立学校の内外にある子どもへの多様なサポート体制を説明する中で、「担任の先生以外にもスクールカウンセラーがいたなんて知らなかった」といった声も。

私たち運営側も、ネパール人子育て家庭に対して日本の学校システムについての情報が十分に伝わっていないのではないかということを実感しました。

公立学校にネパール人の子どもが通いづらい背景にあるのは、言葉の問題だけではありません。

ネパール人のこどもの中には、日本食に慣れていない子どももおり、そういった子どもだちが、日本の学校の給食をなかなか食べられないというつまずきを抱えています。

その上、一部の学校では宗教やアレルギー以外の理由としたお弁当の持参についても理解が得られないという、課題が声としてあがってきました。

他方で参加者の中からポジティブな経験の共有として、保育園時代からのママ友に今でも助けてもらっているという声もありました。

周囲の配慮や理解があることで、外国での子育てにおける困難を少しずつ解消していけるのではないかと考えられます。今回改めて、「周囲とのつながりの大切さ」をみんなで確認する場となりました!

普段、ネパール人を含む外国ルーツの方々が声を大にしていえない、小さな悩みの種。

「支えたい」と思っている我々にとっても、見落とされがちなこうした小さな声を拾い続けることは、大切な一歩になると実感しています。

初回「チョウタリ」を運営していく中で、JICA協力隊のネパール派遣隊員OVの皆さんに協力していただきました。言語的なサポートやゲストスピーカーとして登壇、子どもの遊び場サポートなど、ネパール人にとって過ごしやすい場を作るべく大活躍!とっても心強いです。改めて、ありがとうございました!

チョウタリはまだ始動したばかり。

これからどのように活動を展開していくのか、ぜひ見守って下さい。応援よろしくお願いします!

(この事業は令和7年度 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業を受けて実施しています。)

事業推進部 宮原麻季